当院のむし歯治療の特徴

原因をしっかりと把握し、再発させない根本治療

患者さん一人ひとりお口の状態や生活習慣は異なり、むし歯の原因もさまざまです。歯並びやかみ合わせの乱れによってむし歯が生じている場合や、間食や食生活など習慣によってむし歯が生じている場合、正しい歯磨きができていない場合など、むし歯を引き起こしている原因をしっかりと追求し、再発させないための根本的な治療を行います。

患者さん一人ひとりお口の状態や生活習慣は異なり、むし歯の原因もさまざまです。歯並びやかみ合わせの乱れによってむし歯が生じている場合や、間食や食生活など習慣によってむし歯が生じている場合、正しい歯磨きができていない場合など、むし歯を引き起こしている原因をしっかりと追求し、再発させないための根本的な治療を行います。

むし歯が生じている歯をただ対処療法的に治すのではなく、お口全体の状態を把握し、むし歯の原因から改善し、治療後もむし歯が再発しないよう予防歯科にも力を入れています。

患者さんがいつまでもご自身の歯で食事や会話を楽しめるよう、お口の健康を守ります。

できるだけ痛みを抑えた丁寧な治療

当院では、むし歯治療の際に痛みをできるだけ抑えるため、治療前の麻酔時から細やかな配慮を行っています。まず、麻酔の注射時に感じる痛みを軽減するために、表面麻酔を施し、極細の針を使用します。これにより、歯茎に針を刺す痛みを最小限に抑えることができます。

また、麻酔注射の速度が不安定だと圧力や刺激によって痛みを感じやすくなるため、コンピューター制御された電動麻酔器を使い、一定の速さでゆっくりと注入します。

これらの工夫により、できるだけ痛みを抑えた、リラックスした治療を提供しています。

なぜむし歯の治療をするのか?

むし歯とは、歯垢に潜むミュータンス菌が食事などに含まれる糖を養分にして酸を作り出し、その酸で歯を溶かしていってしまう病気です。

むし歯とは、歯垢に潜むミュータンス菌が食事などに含まれる糖を養分にして酸を作り出し、その酸で歯を溶かしていってしまう病気です。

むし歯の初期は自覚症状が乏しいため、気付かないうちに進行していることが多いです。むし歯は自然に治ることはありませんので、できるだけ早く治療することがお口の健康を長く維持するためには大切です。

次のような症状がありましたら、むし歯になっている可能性がありますので早めにご相談にいらしてください。初期のむし歯であれば歯への負担を最小限に抑えて改善することができます。

- 歯の表面に小さな穴がある、欠けている

- 歯の表面が茶色や黒色に変色している

- 冷たいものや甘いものを口にすると歯にしみる

- ときどき痛みを感じる

- 食べ物が歯に詰まりやすくなった

そのほかにも気になる症状がありましたら、お気軽にご相談にいらしてください。

むし歯は放置しても治らない病気

風邪や小さな怪我の場合は病院で治療しなくても自然に治ってしまうこともありますが、むし歯は放置していても自然に治ることはなく、どんどん進行してしまいます。

また、歯科医院で治療をしても削った歯が元通りに戻ることはなく、治療を繰り返すたびに健康な歯質は減っていき、歯が脆くなっていってしまいます。

そして、むし歯が進行すればするほど治療の際に削る量は増えてしまいます。

歯をできるだけ長く残すためには、むし歯が初期のうちに治療を行い、歯への負担を最小限に抑え、健康な歯質をより多く残すことが大切です。

むし歯の原因

むし歯は主に「ミュータンス菌」「糖分」「歯質」「時間」の4つの要因が重なり発生します。食後にブラッシングをせずにそのまま放置したり歯の表面に付いた食べカスをそのままにしていると、口腔内に潜むミュータンス菌がプラークを作り出し、食べ物に含まれる糖分を養分にして酸を作り出し、歯を溶かしていきむし歯になります。

むし歯は主に「ミュータンス菌」「糖分」「歯質」「時間」の4つの要因が重なり発生します。食後にブラッシングをせずにそのまま放置したり歯の表面に付いた食べカスをそのままにしていると、口腔内に潜むミュータンス菌がプラークを作り出し、食べ物に含まれる糖分を養分にして酸を作り出し、歯を溶かしていきむし歯になります。

磨き残しが多い方や間食が多い方、甘い飲み物を常飲している方はお口の中が酸性に傾く時間が長いため、むし歯になりやすくなります。また生まれつきの歯の質や唾液量などは人それぞれ異なり、むし歯のなりやすさには個人差があります。

むし歯を放置するリスク

痛みが悪化していく

むし歯は自然治癒することはないので、軽度のむし歯であっても放置していると進行していき、気付かないうちに中度、重度のむし歯になってしまいます。初期のうちは痛みを感じにくいですが、表面のエナメル質だけでなく内側の神経の部分にまでむし歯が進行すると、強い痛みが生じるようになります。

治療が難しくなる

我慢できない痛みを放置すると、歯の中に大きな穴が開いてしまいます。その穴だけでなく、歯の外側にも細菌が広がり、歯の形が崩れ、最終的には神経にまで影響を及ぼします。

神経が攻撃される前に治療を行うことが重要ですが、時間が経過するほど治療が難しくなります。詰め物や被せ物だけでは対応できなくなり、最終的には抜歯が必要になることもあります。

全身にさまざまな影響を及ぼす

むし歯を放置しているとお口の健康だけでなく全身の健康にも悪影響を及ぼす恐れがあります。むし歯が進行して歯髄にまで達してしまうと、むし歯菌が血管に入り込んで血液によって細菌が全身を巡ってしまいます。そして脳梗塞や心筋梗塞、認知症、糖尿病などの病気を引き起こす可能性があるため、むし歯は放置せずにできるだけ早く治療をすることが大切です。

また、むし歯によって咀嚼やかみ合わせにも影響が出ると、消化不良など内臓にも負担をかけてしまいます。

副鼻腔炎になる

副鼻腔炎は風邪などが原因で起こることが一般的ですが、むし歯が原因で副鼻腔炎を引き起こすことがあります。上の奥歯のむし歯を放置していると、細菌が副鼻腔に進行し、むし歯が原因で起こる副鼻腔炎(歯性上顎洞炎)を引き起こす恐れがあります。片側だけの副鼻腔炎や、頭痛や顔面痛が強い副鼻腔炎、悪臭や膿の粘性が強い副鼻腔炎、耳鼻科で治療をしてもなかなか治らない副鼻腔炎などは歯性上顎洞炎の可能性もあります。

顎の骨にまで炎症を引き起こす

進行したむし歯菌が顎の骨の内側にある骨髄にまで感染を起こすと、顎骨骨髄炎を引き起こす恐れがあります。下顎は上顎よりも血流が悪いので、下顎の方が骨髄炎を発症するリスクが高いです。顎骨骨髄炎になると痛みや腫れ、発熱、膿、痺れ、歯の動揺などの症状が出ますが、重症化すると命に関わる敗血症を発症する危険性もあります。

強い口臭が生じる

むし歯を放置していると、むし歯菌で歯が溶かされ腐ることによる口臭や、むし歯によって食べカスやプラークが溜まりやすくなることによる口臭、歯の神経まで腐ることによる口臭、歯茎の膿による口臭などさまざまな原因で口臭を引き起こすため、強烈な臭いになります。むし歯による口臭は、卵や魚が腐ったような腐敗臭、生ごみやドブのような臭いと例えられるほど強い臭いになることがあります。

むし歯の進行段階と治療法

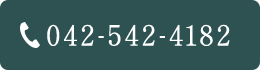

CO:ごく初期のむし歯

歯の表面のエナメル質がわずかに溶けた状態。白く濁って見えますが、痛みなどの自覚症状もないので自分では気付きにくく、定期検診で見つかることがほとんどです。

歯の表面のエナメル質がわずかに溶けた状態。白く濁って見えますが、痛みなどの自覚症状もないので自分では気付きにくく、定期検診で見つかることがほとんどです。

まだ歯に穴もあいていない状態なので、歯を削ることなく、ブラッシング指導やフッ素塗布などを行い、歯質の強化や歯の再石灰化を促すことで治癒させることができます。

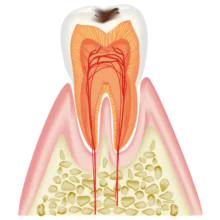

C1:エナメル質のむし歯

歯の表面にエナメル質が溶け、茶褐色の変色や黒く小さな穴が見える状態。自覚症状はほとんどありませんが、ときどき冷たいものがしみることがあります。

歯の表面にエナメル質が溶け、茶褐色の変色や黒く小さな穴が見える状態。自覚症状はほとんどありませんが、ときどき冷たいものがしみることがあります。

変色している部分を削り、むし歯を取り除きます。削った部分には白いコンポジットレジンで詰め物をして機能を補います。

【治療法】

コンポジットレジン(CR)修復

【治療回数】

1〜2回程度

C2:象牙質のむし歯

むし歯がエナメル質の内側にある象牙質にまで進行している状態。黒く変色し、冷たいものや甘いものを口にした際にしみたり痛みを感じたり、自覚症状が現れるようになります。象牙質は柔らかくむし歯が進行しやすいので、できるだけ早く歯科医院で治療することが大切です。

象牙質のむし歯の治療は神経が近く痛みを感じるため麻酔をして行います。むし歯部分を削り取り、コンポジットレジン(CR)やインレーによって補います。

【治療法】

コンポジットレジン(CR)修復/インレーによる修復

【治療回数】

1〜2回程度

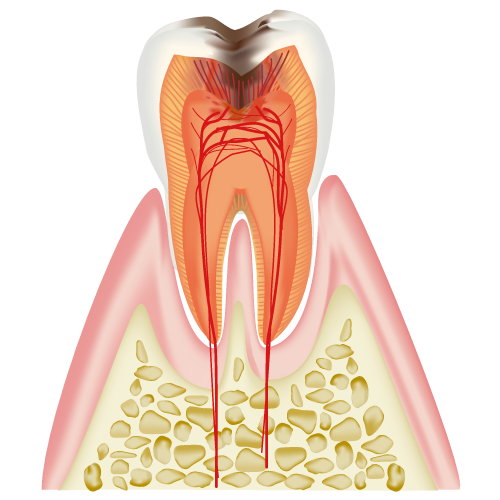

C3:神経にまで達したむし歯

むし歯が進行し象牙質の内側の神経にまで感染が達した状態。歯に大きな穴があき、冷たいものや甘いものがしみるだけでなく、何もしていなくてもズキズキとした痛みを感じたり、口臭が強くなったり、自覚症状が多く出るようになります。

むし歯菌に感染した神経を取り除き、洗浄殺菌する根管治療が必要になります。根管治療後は被せ物で機能を補います。

【治療回数】

状態によって異なりますが、5回以上

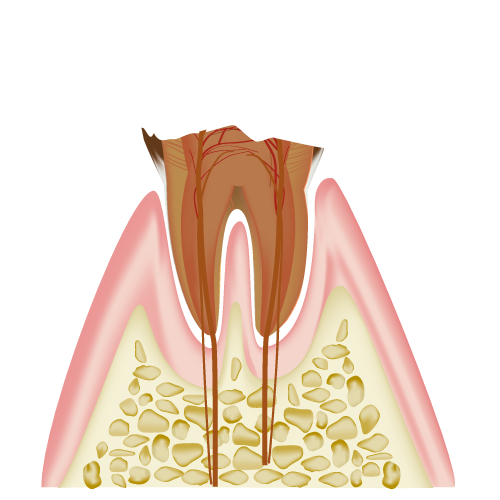

C4:歯根にまで達した最重度のむし歯

むし歯が歯根にまで達して、歯茎から上の歯の大部分が溶けている状態。神経も壊死しているので一時的に痛みもなくなることがありますが、膿がたまると強い痛みが再び生じます。また口臭もひどくなり、全身にも悪影響を及ぼします。

歯を残せる場合には根管治療を行いますが、歯の保存が難しい最重度の場合は抜歯をせざるを得ません。抜歯後はブリッジや入れ歯、インプラントのいずれかで歯の機能を補います。

治療後のメンテナンス

むし歯治療後は、むし歯を再発させないために定期的に正しいメンテナンスを行うことが大切です。口腔内の状態は変化しやすいため、定期検診で状態のチェックと適切な処置を受け、口腔内を清潔に保つようにしましょう。

歯の健康を長く保つためには、むし歯を予防することが非常に重要です。患者さん一人ひとりの口腔内の状態とライフスタイルに適した正しいケアで、口腔トラブルの予防と早期発見・早期治療を行い、お口の健康を長く維持できるようにサポートいたします。お口の健康を守ることは全身の健康を守ることにもつながります。

3ヶ月に1回のペースで定期検診に通っていただくことをおすすめします。