歯科口腔外科とは

歯科口腔外科は、むし歯や歯周病などの一般的な歯科治療とは異なり、外科的な処置を必要とするお口のトラブルに対応する分野です。主な治療内容には、親知らずの抜歯、顎関節症の治療、口内炎などの口腔粘膜疾患、事故やケガによる歯の破折・裂傷の処置などが含まれます。

歯科口腔外科は、むし歯や歯周病などの一般的な歯科治療とは異なり、外科的な処置を必要とするお口のトラブルに対応する分野です。主な治療内容には、親知らずの抜歯、顎関節症の治療、口内炎などの口腔粘膜疾患、事故やケガによる歯の破折・裂傷の処置などが含まれます。

これらの治療には専門的な知識と高度な技術が求められるため、適切な診断と安全な治療を提供できる歯科医院を選ぶことが大切です。

親知らずの抜歯

親知らずとは

親知らずとは、20歳前後に前歯から数えて8番目の1番奥に生えてくる上下左右の4本の永久歯のことです。他の永久歯は12歳頃までに生え揃いますが、親知らずは遅れて生えてきます。親知らずは全員に必ず生えるわけではなく、先天的に存在しない方や、1〜3本しか生えない方などさまざまです。

親知らずとは、20歳前後に前歯から数えて8番目の1番奥に生えてくる上下左右の4本の永久歯のことです。他の永久歯は12歳頃までに生え揃いますが、親知らずは遅れて生えてきます。親知らずは全員に必ず生えるわけではなく、先天的に存在しない方や、1〜3本しか生えない方などさまざまです。

また、親知らずは1番最後に生えてくるため、顎のスペースが足りず横向きに生えてきたり、半分埋もれて生えてきたり、斜めに生えてきたりすることがあります。

まっすぐきれいに生えていない親知らずの場合は、隣の歯を圧迫したり、むし歯を引き起こしたり、歯肉炎を引き起こしたり、口腔粘膜を傷つけたり、さまざまな口腔トラブルを招くおそれがあります。親知らずは通常は抜歯する必要はありませんが、痛みや腫れなどトラブルが生じている場合には早めに治療する必要があります。

歯科用CTによる精密な事前診査で安全な親知らずの抜歯

当院では、三次元の歯科用CTを活用することで、親知らずの抜歯前に精密な診断が可能になります。一般的な二次元レントゲンでは見逃されがちな部分までしっかり確認できるため、より安全で確実な治療が実現します。埋伏歯など難しい症例にも対応でき、事前の分析で余分な切開や骨の切削を避けることができ、患者さんの身体的・精神的な負担を大幅に軽減します。

親知らずを放っておくリスク

親知らずのむし歯や歯冠周囲炎などが悪化する

親知らずは1番奥に生えるためブラッシングが届きにくく、むし歯や歯周病、歯冠周囲炎になりやすいです。炎症や腫れを繰り返している場合や、痛みが強く出ている場合には、抜歯をおすすめします。

親知らずの周囲の歯にトラブルが起こる

親知らずにむし歯や歯周病などのトラブルが生じていると、親知らずの手前の歯(第二大臼歯)にも細菌感染が広がり、むし歯や歯周病リスクを高めてしまいます。第二大臼歯は特に大事にしてほしい歯ですので、親知らずによって将来の失歯リスクが上がる場合には抜歯を前向きに考えます。

抜歯が必要なケース

次のような場合は親知らずの抜歯をおすすめします。

他の歯を圧迫している場合

顎が小さいと親知らずが正しく生えるためのスペースが足りず、斜めや横向きに生え、他の歯を圧迫してしまう場合があります。その場合は他の歯を守るために親知らずの抜歯をおすすめします。

親知らずが埋もれている場合

親知らずの一部が埋もれている場合、汚れが溜まりやすく、炎症や感染のリスクを高めてしまうため、抜歯をおすすめします。

かみ合わせに影響がある場合

親知らずの生える位置や向きに問題があり、かみ合わせの不調を招いている場合には抜歯をおすすめします。かみ合わせの不調は全身にもさまざまな影響を及ぼすため、早めの治療が必要です。

顎関節症

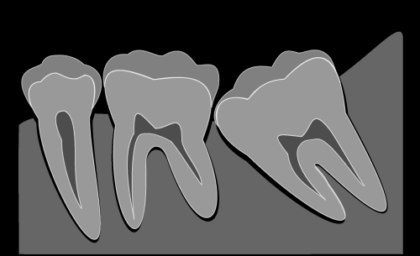

顎関節やその周辺組織に痛みや違和感が生じたり、口の開け閉めの動作で音が鳴ったり、動作に不調が生じている場合には顎関節症の可能性があります。

顎関節やその周辺組織に痛みや違和感が生じたり、口の開け閉めの動作で音が鳴ったり、動作に不調が生じている場合には顎関節症の可能性があります。

顎関節症は食いしばりや歯ぎしりによる顎の筋肉の過緊張などで起きる病気と言われ、特に10代後半〜30代の女性に多くみられる病気です。顎関節症は顎関節の不調だけでなく、肩こりや頭痛・めまい・食欲不振などさまざまな症状を引き起こすおそれがあります。気になる症状がありましたら、早めにご相談ください。

【顎関節症の症状】

- 口を開け閉めするとカクカクと音が鳴る

- 口を動かすと顎関節に痛みや違和感がある

- 大きく口を開けられなくなった

- 硬いものが噛めなくなった

- 歯に問題はないのに、かみ合わせが急に変わった

- 肩こりや頭痛がひどくなった

治療法

スプリント療法(マウスピース)

睡眠中など無意識下の歯ぎしりや食いしばりは顎関節に大きな負担がかかるため、マウスピースを装着し顎関節の負担を軽減します。患者さんの歯型に合ったマウスピースを作製し、噛む力が偏るのを防ぎ、咀嚼筋の緊張を和らげます。

睡眠中など無意識下の歯ぎしりや食いしばりは顎関節に大きな負担がかかるため、マウスピースを装着し顎関節の負担を軽減します。患者さんの歯型に合ったマウスピースを作製し、噛む力が偏るのを防ぎ、咀嚼筋の緊張を和らげます。

かみ合わせ治療

不適合な詰め物や被せ物があり、かみ合わせを乱している場合には、詰め物や被せ物治療をやり直します。かみ合わせが正しく整うと、歯ぎしりや食いしばり症状が軽減し、顎関節症の症状も改善する可能性があります。

不適合な詰め物や被せ物があり、かみ合わせを乱している場合には、詰め物や被せ物治療をやり直します。かみ合わせが正しく整うと、歯ぎしりや食いしばり症状が軽減し、顎関節症の症状も改善する可能性があります。

歯ぎしり・食いしばり

上下の歯をこすり合わせる動きをする「歯ぎしり」や上下の歯を強く噛みしめる「食いしばり」は、歯や被せ物、顎関節などに大きな負担をかけます。

上下の歯をこすり合わせる動きをする「歯ぎしり」や上下の歯を強く噛みしめる「食いしばり」は、歯や被せ物、顎関節などに大きな負担をかけます。

歯ぎしりや食いしばりは就寝中に行われることが多いため、自覚症状がない方も多いですが、朝起きた時に顎関節に痛みや違和感がある方や、家族に指摘されたことがある方、気になる症状がある方は早めにご相談ください。

歯ぎしり・食いしばりの原因

歯ぎしりや食いしばりの原因はまだ詳しく解明されていませんが、ストレスや飲酒、喫煙などの生活習慣、かみ合わせ、遺伝などが関係していると言われています。また、むし歯や歯の欠損、むし歯治療後の被せ物の破損などがある場合も、かみ合わせのバランスが崩れるため、顎関節症になりやすいです。歯ぎしりや食いしばりは無意識下で行われることがほとんどなので、自分でコントロールし改善することは難しいです。

治療法

歯ぎしりや食いしばりを改善するためには、ストレスを溜めないように心がけたり、顎関節周辺をマッサージしたり、規則正しい生活を心がけることなども大切ですが、歯ぎしりや食いしばりは歯や顎関節に大きな負担をかけるため、早めに歯科医院を受診するようにしましょう。

当院では、お口の状態を確認し、原因を追求し、患者さん一人ひとりに合った適切な治療を行っています。

夜間マウスピース(ナイトガード)

就寝中に装着していただくマウスピースです。通常は初回来院時にお口の中の検査やレントゲン撮影、歯のクリーニングを行ってから、歯型を採取し、患者さんの歯型に合ったマウスピースを作製します。再度来院していただいた際に、完成したマウスピースを確認していただき、ご自宅で使用していただきます。

就寝中に装着していただくマウスピースです。通常は初回来院時にお口の中の検査やレントゲン撮影、歯のクリーニングを行ってから、歯型を採取し、患者さんの歯型に合ったマウスピースを作製します。再度来院していただいた際に、完成したマウスピースを確認していただき、ご自宅で使用していただきます。

市販のマウスピースもありますが、ご自身の歯型に合ったマウスピースでないと顎関節や口腔内を傷付けたり、かみ合わせを乱したり、トラブルを招くおそれがあるため、きちんと歯科医院で作製したものを使用しましょう。

夜間マウスピースの効果

- 歯のすり減りや破損を防ぐ

- 歯や顎にかかる力を分散させる

- 歯の位置を保定する

- 咀嚼筋の過緊張をほぐす

夜間マウスピースは慣れるまでは違和感で寝にくく感じることがありますが、歯や顎関節への負担を最小限に抑えるためには、歯科医師の指示通り装着するようにしましょう。マウスピースの装着で困ったことや気になることがありましたら、お気軽にご相談ください。