なぜ歯周病の治療が必要か?

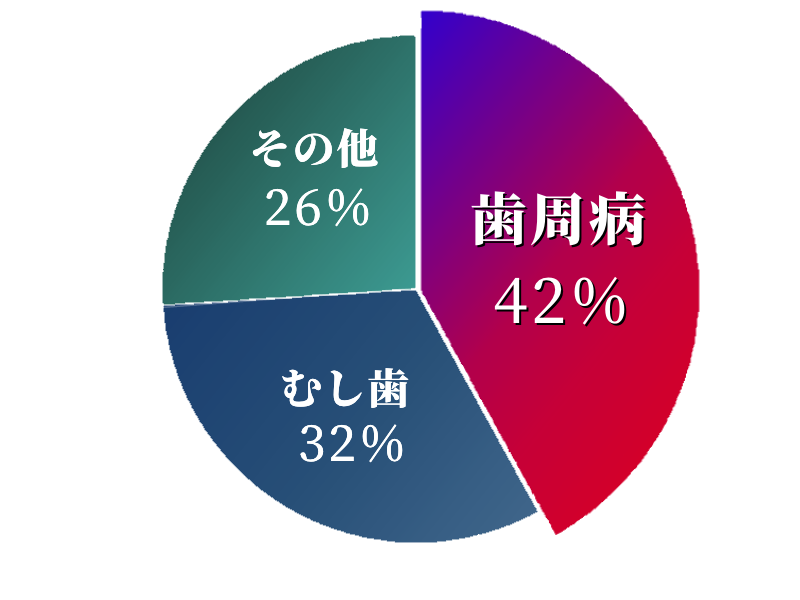

歯周病は歯を支える組織(歯ぐきや歯槽骨など)が細菌に感染する病気で、歯を失う主な原因です。実際、日本人成人の約8割が歯周病にかかっていると言われていますが、その重要性はむし歯に比べて十分に認識されていないことが多いです。

歯周病を放置すると、歯を支える骨が破壊され、歯が不安定になり、最終的には歯を失うだけでなく、細菌が血流を通じて全身に広がり、さまざまな臓器に悪影響を及ぼす可能性もあります。

歯周病を進行させないためには、早期の治療と定期的なメンテナンスが非常に重要です。これにより、歯を失うリスクを減らし、全身の健康も守ることができます。

痛みがなく進行している歯周病

初期段階では自覚症状がほとんどなく、気づかないうちに進行してしまうことが多いです。歯がぐらついたり、歯茎が腫れたり痛んだり、噛み合わせが悪くなったりする症状が現れた時には、すでに歯周病が進行していることがほとんどです。治療せず放置すると、最終的には歯を失うことにつながります。このため、歯周病は「サイレントディジーズ(静かなる病気)」とも呼ばれています。

このような症状があればご相談ください

- 歯磨きをすると歯茎から血が出ることがある

- 歯茎が赤く腫れている、黒く腫れている

- 歯茎がブヨブヨとして引き締まっていない

- 歯が浮いたような違和感がある

- 歯茎から膿が出ている

- 硬いものが噛めない、痛みがある

- 食べ物が歯の隙間に挟まりやすくなった

- 歯がグラグラしている

- 口臭が強くなり気になる、周りに口臭を指摘された

- 以前よりも歯が長くなった、歯茎が下がった

- 起床時にお口の中がネバネバしている

上記のような症状に1つでも当てはまりましたら、早めに当院にご相談ください。

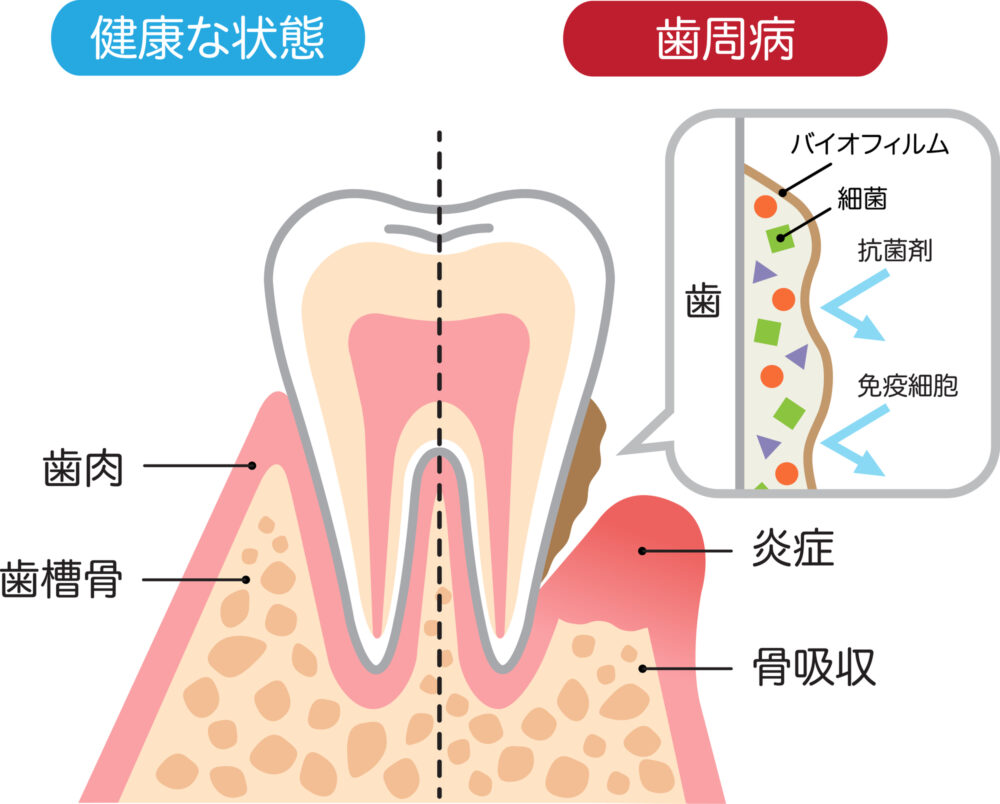

歯周病の原因

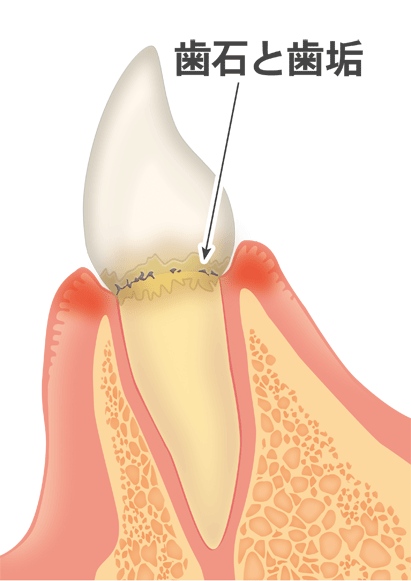

歯周病の原因は歯の表面に付着したプラーク(バイオフィルム)です。歯磨きが正しくできていないと歯にプラークが溜まります。プラークは取り除かないと2日で歯石になってしまうため、ブラッシングでは取れなくなってしまいます。プラーク1mgには約1億個以上の細菌が存在し、その細菌が出す毒素によって歯茎に炎症が起こり、歯の周りの溝を深くし、歯周ポケットを作ります。歯周ポケットで増殖した歯周病菌は歯石を作り、歯茎の内側にまで炎症が進行していきます。

歯周病の原因は歯の表面に付着したプラーク(バイオフィルム)です。歯磨きが正しくできていないと歯にプラークが溜まります。プラークは取り除かないと2日で歯石になってしまうため、ブラッシングでは取れなくなってしまいます。プラーク1mgには約1億個以上の細菌が存在し、その細菌が出す毒素によって歯茎に炎症が起こり、歯の周りの溝を深くし、歯周ポケットを作ります。歯周ポケットで増殖した歯周病菌は歯石を作り、歯茎の内側にまで炎症が進行していきます。

そのほかにも、歯周病を進行させる要因には下記のようなことがあります。

- 歯ぎしりや食いしばりの癖

- 詰め物や被せ物、義歯の適合性が悪い

- 食生活や喫煙習慣、ストレス

- 糖尿病や骨粗鬆症などの持病

- 妊娠によるホルモンの変化

- 薬剤の長期服用(抗てんかん薬や降圧剤、ステロイド、免疫抑制剤など)

根本的な原因まで見据えた歯周病治療

当院では歯周病の根本的な原因にアプローチした治療を行っています。歯周病は、歯垢や歯石が蓄積し細菌が繁殖することで引き起こされますが、それだけではなく、歯並びや噛み合わせ、ケアの不足などが原因となり、歯垢がたまりやすくなることもあります。

そのため、症状が現れている部分だけでなく、お口全体を総合的に診察し、原因を徹底的に特定します。その上で、必要な治療方法を選び、患者さん一人一人に合った治療計画を立てていきます。歯周病の進行を防ぎ、再発を防止するために、原因に対するしっかりとした対処を行います

喫煙と歯周病

喫煙を続けている人の歯周病になる危険率は3.3倍、以前は喫煙をしていたが今はしていない人の危険率は2.1倍に。

喫煙を続けている人の歯周病になる危険率は3.3倍、以前は喫煙をしていたが今はしていない人の危険率は2.1倍に。

喫煙は歯周病になりやすいだけでなく歯周病治療の効果が減少します。結果喫煙をしていると歯周病になりやすく、治療しても改善しにくい状態を作り上げることに。まずは喫煙から始めてみましょう。

歯周病を放置するリスク

全身の病気に影響を及ぼす

歯周病は「歯を失う」だけでなく、糖尿病や心筋梗塞、脳梗塞、早産、肺炎などの全身疾患を引き起こすことがあります。また、歯を失うことで抑うつリスクも高まります。定期的なケアで歯周病を予防し、全身の健康を守りましょう。

糖尿病

糖尿病の方は歯肉炎や歯周炎を引き起こしやすく、歯周病と糖尿病は相互に影響し合い、病状を悪化させることが報告されています。しかし、歯周病と糖尿病の治療を同時に行うことで、両方の症状が改善する可能性もあります。

早産・低体重児出産

妊娠中はホルモンバランスの変化により歯周病のリスクが高まることが知られています。歯周病の原因菌が作り出す物質が胎盤を刺激し、陣痛を引き起こして早産を促進する可能性があり、さらに胎児の成長を妨げることもあります。妊娠中の方は、歯周病の予防や治療をしっかりと行うことが大切です。

動脈硬化・心疾患

歯周病菌が血液に入り込むと、血管にダメージを与えて動脈硬化を進める原因となります。このダメージで血管内に沈着物ができ、血流が悪くなり、心臓疾患や脳の血管に問題を引き起こすリスクが高まります。

脳梗塞

歯周病菌は血流を通じて脳に達し、脳梗塞の原因となることがあります。菌が血管に炎症を引き起こし、動脈硬化を進行させ血流を悪化させるため、脳卒中を引き起こすリスクが高まります。歯周病患者は健康な人よりも、脳卒中のリスクが2.8倍高いとされています。

誤嚥性肺炎

誤嚥性肺炎は、唾液中に含まれる歯周病菌が誤って気管に入り、肺に感染することで起こります。歯周病菌は嫌気性菌(酸素がない場所で増殖する菌)で、肺炎の原因となる細菌の多くを占めています。誤嚥性肺炎の症状は、元気がなくなる、喉がゴロゴロ鳴る、食欲がないなどですが、通常の肺炎に比べて症状が軽いため、発見が遅れることがあります。唾液中の細菌が多いほど、誤嚥による肺炎のリスクが高まるため、口腔ケアや歯周病予防をしっかり行い、口内の細菌を減らすことが大切です。

歯周病の進行と症状

歯肉炎

歯肉(歯茎)にのみ炎症が起こっている状態です。歯を支える歯槽骨への影響はまだありません。

歯肉(歯茎)にのみ炎症が起こっている状態です。歯を支える歯槽骨への影響はまだありません。

[症状]

- 歯肉が赤く腫れる

- 歯肉に張りがなく、ブヨブヨとしている

- ブラッシング時に出血することがある

[治療法]

歯肉炎の治療は、まず丁寧な歯磨きで進行を防ぐことが最も重要です。当院では、患者さん一人ひとりの歯並びや磨き方に合わせた歯磨き指導を行い、効果的なケア方法をお伝えしています。適切なケアを続けることで、歯肉の炎症を抑え、健康な歯と歯茎を維持できます。

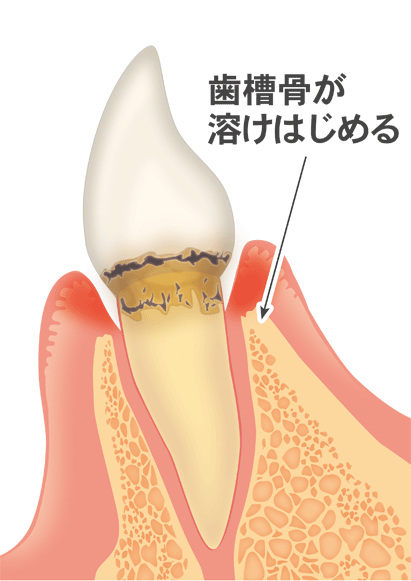

軽度歯周炎

軽度歯周炎は、歯肉の炎症が進行し、歯を支える骨(歯槽骨)にも影響が及んでいる状態です。歯周ポケットの深さが3〜4mmに達し、歯茎の腫れや出血が見られることがあります。この段階では歯茎が少し痩せ、歯と歯茎の間に隙間ができ始めます。

軽度歯周炎は、歯肉の炎症が進行し、歯を支える骨(歯槽骨)にも影響が及んでいる状態です。歯周ポケットの深さが3〜4mmに達し、歯茎の腫れや出血が見られることがあります。この段階では歯茎が少し痩せ、歯と歯茎の間に隙間ができ始めます。

[症状]

- 歯茎の腫れや出血がある

- 冷たいものがしみる

- 歯と歯の隙間に食べ物が挟まりやすくなる

- 口臭が気になる

[治療法]

ご自宅での正しいデンタルケアに加え、歯科医院での専門的な治療が必要です。歯科医師や衛生士によるスケーリングでは、専用の器具を使って歯垢や歯石を徹底的に除去します。この段階での適切な治療によって、歯周病の進行を防ぎ、改善することが可能です。

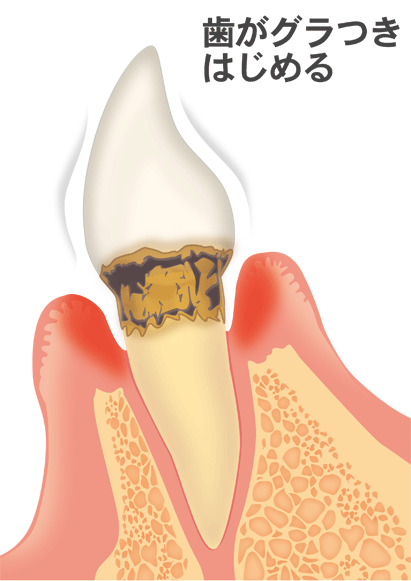

中等度歯周炎

中等度歯周病は、歯周病が進行している状態で、歯茎の炎症がさらに広がり、歯を支える骨が部分的に失われ始める段階です。この時期、歯周ポケットの深さは4mm以上に達し、歯の根の周りにも細菌が付着し、炎症が広がっています。歯茎が下がり、歯と歯茎の間に隙間ができ、歯が不安定になってきます。

中等度歯周病は、歯周病が進行している状態で、歯茎の炎症がさらに広がり、歯を支える骨が部分的に失われ始める段階です。この時期、歯周ポケットの深さは4mm以上に達し、歯の根の周りにも細菌が付着し、炎症が広がっています。歯茎が下がり、歯と歯茎の間に隙間ができ、歯が不安定になってきます。

[症状]

- 歯が浮いたような感じがする

- 歯がグラつく

- 口臭がさらに強くなる、周りからも指摘されることがある

- 歯茎の出血や腫れもよりひどくなる

- 歯茎が下がって以前よりも歯が長く見える

[治療法]

歯茎から上の部分に付着した歯垢や歯石はスケーリングで取り除き、歯茎の内側の歯周ポケット内に入り込んだ歯垢や歯石はキュレットという専用器具を用いたルートプレーニングを行い徹底的に除去します。状態によっては歯茎を剥離させる外科手術が必要になる場合もあります。

当院では、痛みのないレーザー治療や歯周組織再生療法などにも対応しています。

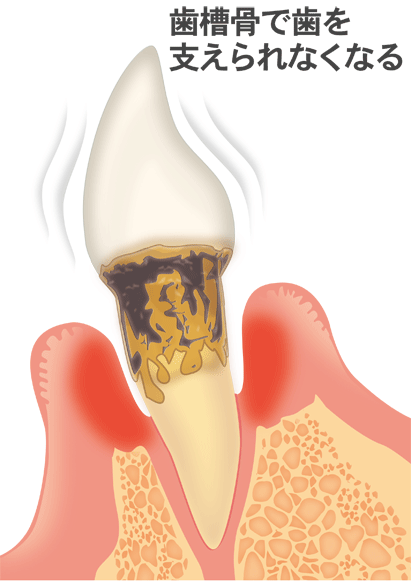

重度歯周炎

重度歯周病は、歯周病が最も進行した段階で、歯を支える骨が大きく溶け、歯が浮いているような不安定な状態になります。歯周ポケットの深さは6mm以上に達します。細菌による毒素が歯を支える骨をさらに破壊し、歯自体は細菌の温床となってしまいます。この段階では、歯を無理に残しておくことで他の歯に悪影響を与えたり、全身疾患に繋がるリスクも高くなります。抜歯が必要となることが多く、早急な治療が求められます。

重度歯周病は、歯周病が最も進行した段階で、歯を支える骨が大きく溶け、歯が浮いているような不安定な状態になります。歯周ポケットの深さは6mm以上に達します。細菌による毒素が歯を支える骨をさらに破壊し、歯自体は細菌の温床となってしまいます。この段階では、歯を無理に残しておくことで他の歯に悪影響を与えたり、全身疾患に繋がるリスクも高くなります。抜歯が必要となることが多く、早急な治療が求められます。

[症状]

- ものが噛めないほど歯がグラつく

- 歯茎から膿が出る

- 口臭が強烈になる、腐敗臭のような臭いがする

- 歯と歯の隙間が広がる

[治療法]

重度歯周病の治療には、歯垢や歯石の徹底的な除去や、必要に応じて外科手術が行われます。しかし、最悪の場合、抜歯を避けられないこともあります。当院ではレーザーを用いた歯周病治療や歯周組織再生療法などを駆使して、抜歯を回避できる可能性もあります。患者さんの口腔内、さらには全身の健康状態を踏まえて、長期的に健康を維持できる最適な治療を提案させていただきます。

歯周病の基本治療

歯肉炎、軽度歯周炎、中等度歯周炎の場合には、次のような歯周病の基本治療を行い改善します。

TBI(ブラッシング指導)

歯周病を防ぐためには、プラークを溜めないことが重要です。歯科衛生士が、患者さんに合わせたブラッシング方法を指導し、磨き残しや歯肉との境目を丁寧に説明します。毎日の正しいブラッシングと、デンタルフロスや歯間ブラシなどの補助器具を使って細かい部分までプラークを取り除くことが大切です。

歯周病を防ぐためには、プラークを溜めないことが重要です。歯科衛生士が、患者さんに合わせたブラッシング方法を指導し、磨き残しや歯肉との境目を丁寧に説明します。毎日の正しいブラッシングと、デンタルフロスや歯間ブラシなどの補助器具を使って細かい部分までプラークを取り除くことが大切です。

SRP(スケーリング・ルートプレーニング)

歯周病の原因となる歯垢や歯石を取り除くために、スケーリング(歯石除去)とルートプレーニングを行います。スケーリングでは、歯の表面や歯周ポケット内の歯石を専用の器具で除去し、ルートプレーニングでは、歯周ポケットの奥深くに付着した歯石をキュレットと呼ばれる専用器具を用いて丁寧に除去し、歯根の表面を滑らかにすることで細菌の再付着を防ぎます。

歯周病の原因となる歯垢や歯石を取り除くために、スケーリング(歯石除去)とルートプレーニングを行います。スケーリングでは、歯の表面や歯周ポケット内の歯石を専用の器具で除去し、ルートプレーニングでは、歯周ポケットの奥深くに付着した歯石をキュレットと呼ばれる専用器具を用いて丁寧に除去し、歯根の表面を滑らかにすることで細菌の再付着を防ぎます。

PMTC(Professional Mechanical Tooth Cleaning)

PMTC(Professional Mechanical Tooth Cleaning)は、歯科医師や歯科衛生士が専用の機器を使用して行うクリーニングです。毎日のブラッシングでは落としきれない歯垢や汚れを徹底的に除去し、歯石の除去や歯周ポケット内の洗浄も行います。これにより、むし歯や歯周病のリスクを軽減し、口腔内を清潔な状態に保つことができます。

PMTC(Professional Mechanical Tooth Cleaning)は、歯科医師や歯科衛生士が専用の機器を使用して行うクリーニングです。毎日のブラッシングでは落としきれない歯垢や汚れを徹底的に除去し、歯石の除去や歯周ポケット内の洗浄も行います。これにより、むし歯や歯周病のリスクを軽減し、口腔内を清潔な状態に保つことができます。

歯を残すための歯周外科治療

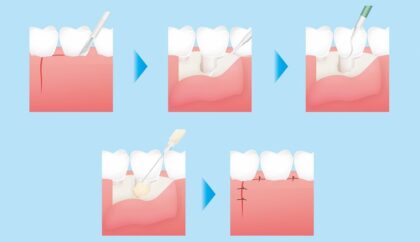

フラップ手術

フラップ手術は、歯周病が進行し歯周ポケットが深くなった場合に行う治療法です。歯茎を一時的に切開し、歯周ポケット内の歯石や汚れを取り除きます。その後、歯茎を元の位置に戻し、しっかりと縫合して再生を促します。この手術は、歯周病が深刻で他の治療法では効果が得られない場合に実施され、歯周病の進行を抑え、歯を守るために重要な治療となります。

フラップ手術は、歯周病が進行し歯周ポケットが深くなった場合に行う治療法です。歯茎を一時的に切開し、歯周ポケット内の歯石や汚れを取り除きます。その後、歯茎を元の位置に戻し、しっかりと縫合して再生を促します。この手術は、歯周病が深刻で他の治療法では効果が得られない場合に実施され、歯周病の進行を抑え、歯を守るために重要な治療となります。

歯周組織再生療法

歯周組織再生療法は、歯周病によって失われた歯肉・セメント質・歯根膜・歯槽骨を再生させる治療法です。

歯周組織再生療法は、歯周病によって失われた歯肉・セメント質・歯根膜・歯槽骨を再生させる治療法です。

治療では、失われた歯周組織を回復させるためのスペースを作り、再生を促す薬剤を使用して組織の再生を誘導します。歯周病治療の最終手段ともいわれ、これにより抜歯を回避できる可能性が高まります。

根面被覆術

根面被覆術は、歯茎が下がって露出した歯根を覆う治療です。歯肉を移植したり、歯茎を移動させて歯根を覆う方法があります。歯茎が下がると、見た目や知覚過敏、むし歯のリスクが増えるため、治療で歯根を保護します。しかし、原因を解決しないと再発する可能性があるため、正しいブラッシングと歯周病予防が大切です。

歯冠長延長術

歯茎の切開や歯槽骨を削る外科処置によって歯茎を下げ、歯肉に埋もれていた歯根を露出させる治療法です。

むし歯や破折部位が歯肉に埋もれた状態では、適切な治療を行うことができず抜歯せざるを得ないことがありますが、歯冠長延長術を行うことで被せ物治療ができるようになり抜歯を回避できる可能性が高まります。

歯周病を予防するために

歯周病を予防するためには、毎日丁寧なブラッシングを行うことと、歯科医院での定期検診に通うことが非常に重要です。

定期的に歯科でのメンテナンスを行い、ブラッシングだけでは取り除ききれない歯垢や歯石を隅々まで除去し、口腔内の歯周病菌を徹底的に減らすことが大切です。

定期検診に通っていれば、お口の中にトラブルが生じていた場合も早期に発見し、早期治療で進行を防ぐことができます。

通常3~6ヶ月に一度が目安ですが、口腔状態やリスクに応じて歯科医師と相談し、適切な頻度を決めましょう。